牛郎織女傳說是我國四大民間傳說之一,也是在我國民間流傳時間最早、流傳地域最廣的傳說,在我國民間文學史上具有十分重要的地位。每年農(nóng)歷七月初七這一天是我國漢族的傳統(tǒng)節(jié)日七夕節(jié)。因為此日活動的主要參與者是少女,而節(jié)日活動的內(nèi)容又是以乞巧為主,故而人們稱這天為“乞巧節(jié)”。七夕節(jié)是我國傳統(tǒng)節(jié)日中最具浪漫色彩的一個節(jié)日,2006年5月20日,七夕節(jié)被國務院列入第一批國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

節(jié)日起源

1.自然天象崇拜

中國古代的星象文化源遠流長、博大精深,古人從很早開始就探索宇宙的奧秘,并由此演繹出了一套完整深刻的觀星文化,“牛郎織女”就是典型例子。2.時間數(shù)字崇拜

“七夕”月逢七、日逢七。在古代,古人把日、月與水、火、木、金、土五大行星合在一起叫“七曜”。《尚書考靈曜》:“(天地開辟),七曜俱在牽牛初度”。

節(jié)日別稱

雙七:此日月、日皆為七,故稱,也稱重七。香日:俗傳七夕牛女相會...

巧果:七夕乞巧的應節(jié)食品,以巧果最為有名。巧果又叫“乞巧果子”,款式極多。“乞巧果子”是七夕節(jié)的傳統(tǒng)祭品和美點。七夕晚上人們把“乞巧果子”端到庭院,全家人圍坐,品嘗做“巧果”人的手藝。

酥糖:在我國一些地方的糕點鋪,這一天還要制作一些織女形象的酥糖,俗稱“巧人”“巧酥”,出售時又稱為“送巧人”,民間認為,吃了這種“酥糖”的人會變得心靈手巧。

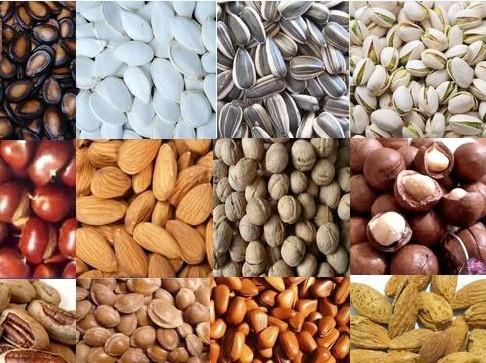

瓜果:七夕節(jié)時要讓織女欣賞、品嘗瓜果,以求她保佑來年瓜果豐收、。供品包括茶、酒、新鮮水果、五子(桂圓、紅棗、榛子、花生、瓜子)、鮮花和婦女化妝用的花粉。一般是齋戒沐浴后,大家輪流在供桌前焚香祭拜,默禱心愿。

“牛郎織女”典故遺跡 —— 興平子孝村

一座普通的關(guān)中小村落,因為董永、丁蘭等中國古代傳統(tǒng)“二十四孝”著名人物而熠熠生輝。一千多年來,尊老、敬師、互愛、互助、寬厚等孝文化在這里萌發(fā)、傳承、發(fā)揚,人人向道德模范看齊,博愛、愛人的理念和孝道行為已貫穿于村民的日常生活中,根植于他們的血液里。

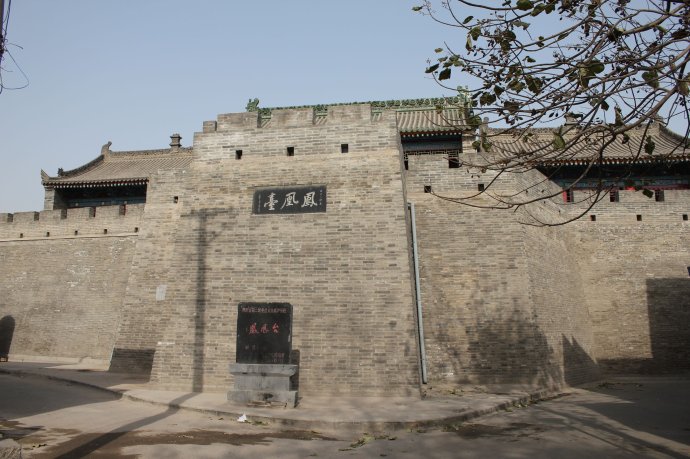

“簫史弄玉”典故遺跡 —— 鳳凰臺

據(jù)傳秦國國君秦穆公的女兒弄玉愛上了當時正在學仙的人簫史,簫史吹得一手好簫,簫聲動聽如鳳鳴,弄玉聽得如癡如醉。弄玉非常愛簫史,秦穆公便把女兒嫁給他,并在秦國的都城雍的附近建一高臺,讓弄玉簫史夫婦居住。弄玉在簫史的指導下,天天學吹簫,最后吹出的簫聲如鳳鳴,引得鳳凰落于臺上來聽簫。

中共延安市委宣傳部 延安市精神文明建設(shè)指導委員會辦公室 延安文明網(wǎng)

技術(shù)支持:西安勝海軟件有限公司 電話:029-89185071